Неврология

Менингоэнцефалит

16.08.2022

Менингоэнцефалит – что это такое? Многие знают только о высоком уровне опасности такого заболевания, никогда не сталкиваясь с ним.

Только 20% всех пациентов могут говорить о патологии, основываясь на собственном опыте, остальным 80% повезло меньше: последствием страшной болезни стали серьезные нарушения умственной и физической функции или смерть.

Поскольку перспектива перенесенной болезни нелицеприятна, нужно знать ее симптоматику, чтобы своевременно начать разумное лечение.

Что это за заболевание?

Энцефалитный менингит или менингоэнцефалит – это комплекс воспалительных процессов, распространяющихся одновременно или последовательно на мягкие оболочки головного и спинного мозга и непосредственно на церебральное (мозговое) вещество.

Менингит может стать причиной распространения инфекционного поражения с мягких оболочек на мозг, также и энцефалит может стать последствием развития воспаления с церебрального вещества на оболочки мозга.

Менингоэнцефалит часто развивается самостоятельно, реже становится следствием неверного или несвоевременного лечения других патологий, тогда говорят о вторичной природе развития заболевания. Некоторые разновидности болезни распространяются сезонно, в зависимости от активной жизнедеятельности переносчиков.

Патология не щадит ни взрослых ни детей, детский возраст при этом является высоким фактором риска его развития, поскольку неразвитый до нужного уровня иммунитет и гематоэнцефалический барьер (морфологические структуры функция которых транспортировка полезных веществ между кровью и мозговым веществом) не могут еще противостоять болезнетворным микроорганизмам.

По той же причине пожилые люди, в медицинской карте которых присутствуют системные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз или системная красная волчанка и другие), сильно подвержены развитию подобной патологии.

Важно! Менингоэнцефалит у детей развивается в 3 раза чаще, чем у взрослых.

Причины

Основная причина развития заболевания – инфекция. Возбудители, которыми чаще становятся вирусы, грибки и бактерии, проникают непосредственно в мозговые оболочки и мозг и начинают свое пагубное развитие. Нередко заражение происходит через укус насекомого, чаще клещей и комаров: через кровь возбудитель попадает в цель. Реже простейшие попадают в организм через носоглотку: при вдыхании воздуха или попадании загрязненной воды человек получает немалую порцию возбудителей различных патологий, в том числе и менингоэнцефалита.

Воздушно-капельным и фекально-оральным путем попадает возбудитель в организм к здоровому человеку от заболевшего.

Также гематологическим или лимфатическим путем инфекция попадает к мозгу из других очагов воспаления, расположенных в непосредственной близости от мозга. Причинами при этом могут стать:

- гаймориты;

- синуситы;

- отиты;

- ОРВИ;

- невриты;

- пневмония;

- Грипп.

Также к факторам риска развития менингоэнцефалита относят наличие ветряной оспы, паротита, туберкулеза. В данном случае источником патологии станут возбудители данных болезней.

Вакцинация от энцефалита, если прививка произведена людям с ослабленным иммунитетом, в период простуды, может стать причиной развития заболевания. В данном случае заражение возможно при введении так называемой живой вакцины.

Лица, с открытыми черепно-мозговыми травмами заболевают менингитом или энцефалитом контактным путем.

Классификация

Для постановки точного диагноза патологии с учетом характера течения, источника заражения и других критериев, используют различные классификации.

В первую очередь подразделяют заболевание на первичный, то есть вирус, попавший впервые в организм нацелился именно на церебральное вещество и мозговые оболочки, и вторичный – при наличии в организме возбудителя на фоне другой болезни. Далее идет разделение в зависимости от возбудителя:

- Вирусный. Здесь происходит дополнительное разделение по типу вируса: энтеровирусный, цитомегаловирусный, герпетический менингоэнцефалит. Также выделяют болезнь в результате попадания в организм вирусов гриппа, бешенства, кори.

- Бактериальный. Наиболее частый и опасный менингококковый тип заболевания. Также болезнь может быть вызвана стрептококками, гемофильной палочкой, пневмококками и другими бактериями.

- Протозойный. Возбудителем такого типа является простейший микроорганизм (амебы, Toxoplasma gondii, Mycoplasma hominis).

- Грибковый. Возбудителем будут различные грибки. Такой тип заболевания чаще бывает у людей с иммунодефицитом.

Также выделяют разновидности патологии в зависимости наличия заболевания, которое привело к ухудшению иммунной системы и как следствие – заражению. Менингоэнцефалит может развиться на фоне таких патологий:

- орнитоз – орнитозный;

- туберкулез – туберкулезный;

- сыпной тиф — сыпнотифозный;

- ревматизм – ревматический;

- паротит – паротитный;

- третичный сифилис – гуммозный;

- нейробруцеллез – бруцеллезный;

- цитомегалия – цитомегалический.

Нельзя забывать и о течении заболевания. В этом случае классифицируют менингоэнцефалит на следующие виды:

- молниеносный;

- острый;

- подострый;

- хронический.

Название первого обусловлено стремительным развитием патологии, увеличением признаков и осложнений за несколько часов.

Острый менингоэнцефалит протекает с высокоинтенсивными признаками, но у пациента есть шанс как минимум в течение 3 дней получить качественную медицинскую помощь и избежать последствий. Подострый тип развивается в течение 7-9 дней. Последний характеризуется сохранением невысокой интенсивности симптомов, продолжающейся до 3-4 месяцев.

Когда установлен тип возбудителя, обозначен характер течения патологии, нужно установить тип экссудата, накапливающегося в очагах воспаления. Поэтому врачи обязательно при диагностике классифицируют заболевание по структуре жидкости, выделяемой из пораженной ткани:

- Серозный. Появляется утолщение серозных оболочек, данный тип экссудата легко рассасывается при грамотном лечении и не оставляет следов.

- Гнойный. Мутная жидкость, преимущественно богатая белком, представляет наибольшую опасность. При нем нарушается качественный состав ликвора.

- Геморрагический. В очагах воспаления появляются кровоизлияния за счет нарушенной проницаемости стенок сосудов и капилляров.

Вирусный герпетический менингоэнцефалит чаще протекает с наличием серозного экссудата, бактериальный – гнойного.

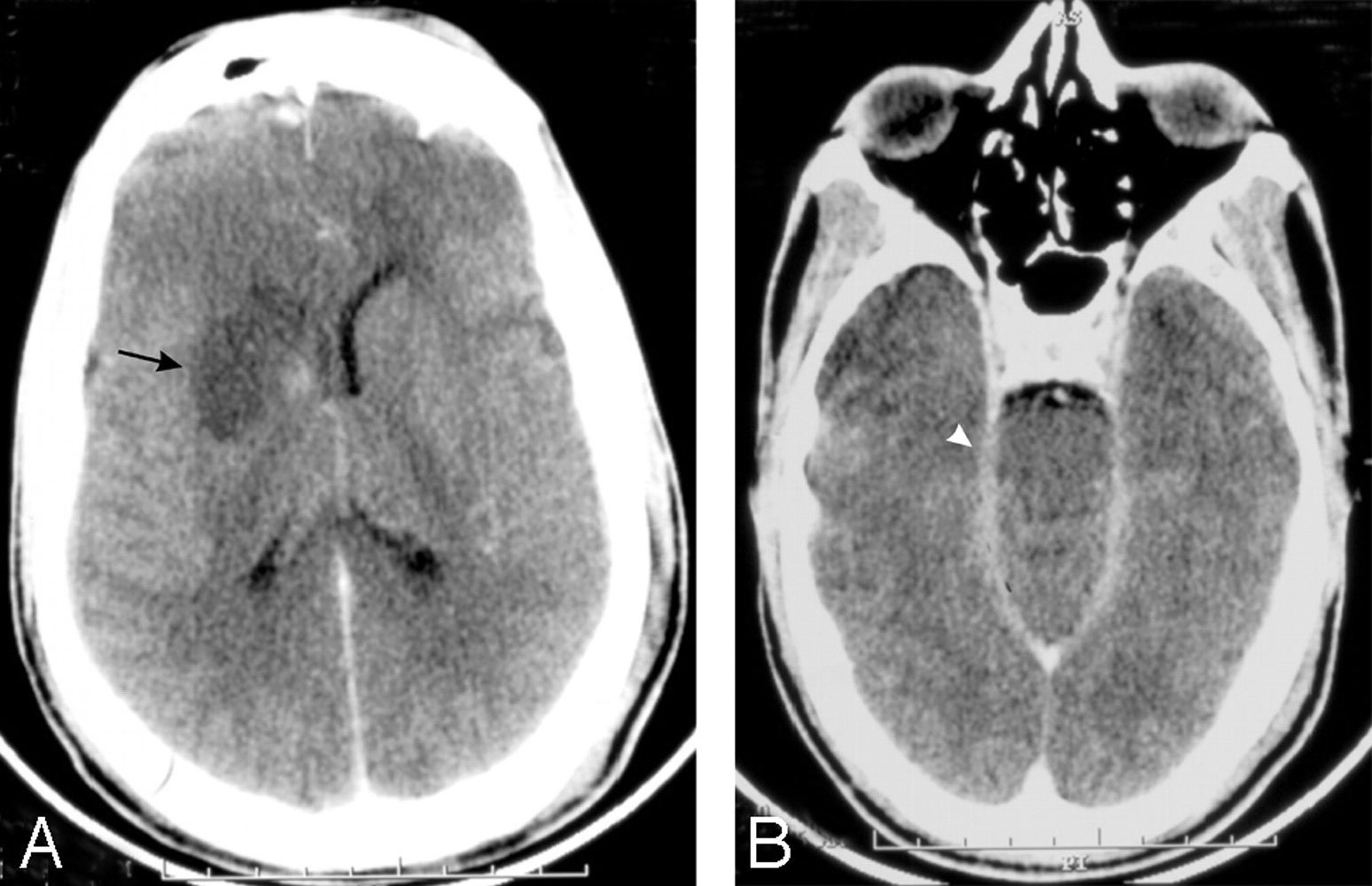

Диагностика

В зависимости от установленного развернутого диагноза продумывают программу лечения, поэтому к различным методам диагностики подходят ответственно.

В первую очередь необходимо провести осмотр пациента и его опрос. Если состояние заболевшего тяжелое, сбор анамнеза происходит с привлечением родственников или знакомых. Важно выяснить приблизительную причину развития патологии: перенесенная инфекция, укус клеща, вакцинация.

Далее неврологи проводят специфические тесты, которые выявляют ригидность мышц: невозможность прижать подбородок к груди, рефлекторное сгибание конечности при пассивном сгибании другой.

Проводят лабораторные анализы крови, цереброспинальной жидкости для выявления типа возбудителя и обозначить характер течения заболевания.

Компьютерная и магниторезонансная томография позволяют выявить неполадки в структуре мозговых оболочек.

Важно дифференцировать патологию от других не менее серьезных заболеваний: онкологии, инсультов.

Лечение

Терапия в домашних условиях, а тем более самолечение категорически запрещено по причине высокого риска смертности или тяжелых осложнений. При появлении первых признаков патологии необходимо доставить заболевшего в палату интенсивной терапии. Далее в зависимости от выявленного типа возбудителя назначают внутривенное и внутримышечное введение препаратов:

- антибиотиков;

- противовирусных;

- противогрибковых;

- антипаразитарными.

Последние вводят в комплексе с антибиотическими средствами. Таким образом происходит ликвидация первопричины патологии. Далее врачам необходимо снизить симптоматику болезни для улучшения состояния пациента. Поэтому используют:

- противовоспалительные стероидные и нестероидные;

- обезболивающие;

- ангиопротекторы;

- спазмолитики и противосудорожные;

- противорвотные;

- психотропные;

- мочегонные.

Поскольку помимо головного мозга происходит пагубное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, назначают препараты для поддержания сердечной мышцы, нередко заболевшего подключают к аппарату ИВЛ.

Нейрометаболические средства назначают для сохранения жизни и активности нейронов, что в свою очередь предотвратит инвалидность.

Далее, когда риск летального исхода купирован, проводят физиотерапию. Обязательны такие процедуры:

- оксигенация;

- электрофорез;

- УВЧ;

- магнитотерапия;

- акупунктура.

Показаны массаж и ЛФК.

Прогноз

Вовремя выявленное заболевание дает шанс начать продуктивную терапию и избежать последствий. Однако в первую очередь исход патологии зависит от характера ее течения, индивидуальных особенностей организма.

Если не удается избежать осложнений, то после реабилитационного периода у пациента сохраняются нарушения речи, парезы, у них наблюдается стойкая гипертензия, иногда эпилептические припадки.

Для детей прогноз также неутешителен: если летального исхода удается избежать, психотерапевты нередко диагностируют разного уровня задержку психического развития.

Профилактика

К профилактическим мерам в первую очередь относят качественную вакцинацию, проводимую в стерильных условиях и с учетом состояния пациента.

Также, чтобы избежать развития требуется:

- Вовремя лечить любые заболевания под контролем специалистов. Четко выполнять и предписания.

- Укреплять иммунитет: витаминотерапия и правильное питание, прогулки на свежем воздухе, занятие физкультурой.

- Соблюдать правила личной гигиены. Избегать купания в непроверенных водоемах, не контактировать с зараженными.

К предотвращению посттравматического менингоэнцефалита относят качественную обработку ран, прием антибиотических препаратов.

Менингоэнцефалит: что это? Смертельный приговор для некогда жизнерадостных людей или дальнейшее существование «овоща», прикованного к постели? Как показывает практика, вовремя выявленная патология поддается грамотному курсу терапии лучше. В некоторых случаях только ответственное отношение к собственному здоровью, желание полноценно жить, и поддержка близких помогает избежать серьезных последствий заболевания.